von Joanna Wesniuk

Was macht uns zu Ausländer*innen oder Inländer*innen? Ist es die Sprache, die Hautfarbe oder der Fakt, auf welcher Seite man bei den Sportmeisterschaften und -wettkämpfen mitfiebert? Sind es die Sitten, die Religion oder die Gewohnheiten?

Das Wort Ausländer*in setzt ein Gegen-stück voraus, um mit Bedeutung behaftet zu sein: Inländer*in. Es wird nicht sehr häufig benutzt, aber es ist immer da. Das Wort Ausländer*in ist politisch sehr klar definiert, es bedeutet, nicht die Staatsangehörigkeit des Landes zu haben, in dem man lebt. Als Bürger*in hat man Rechte wie etwa das Abstimmungsrecht oder bestimmte Reisefreiheiten, aber man hat auch Pflichten, wie die Männer in der Schweiz in Bezug auf die Mili-tärpflicht. Aber was, wenn nicht alles so ist oder sich so anfühlt, wie es schwarz auf weiss dasteht und wie es der Pass eines Menschen darlegt?

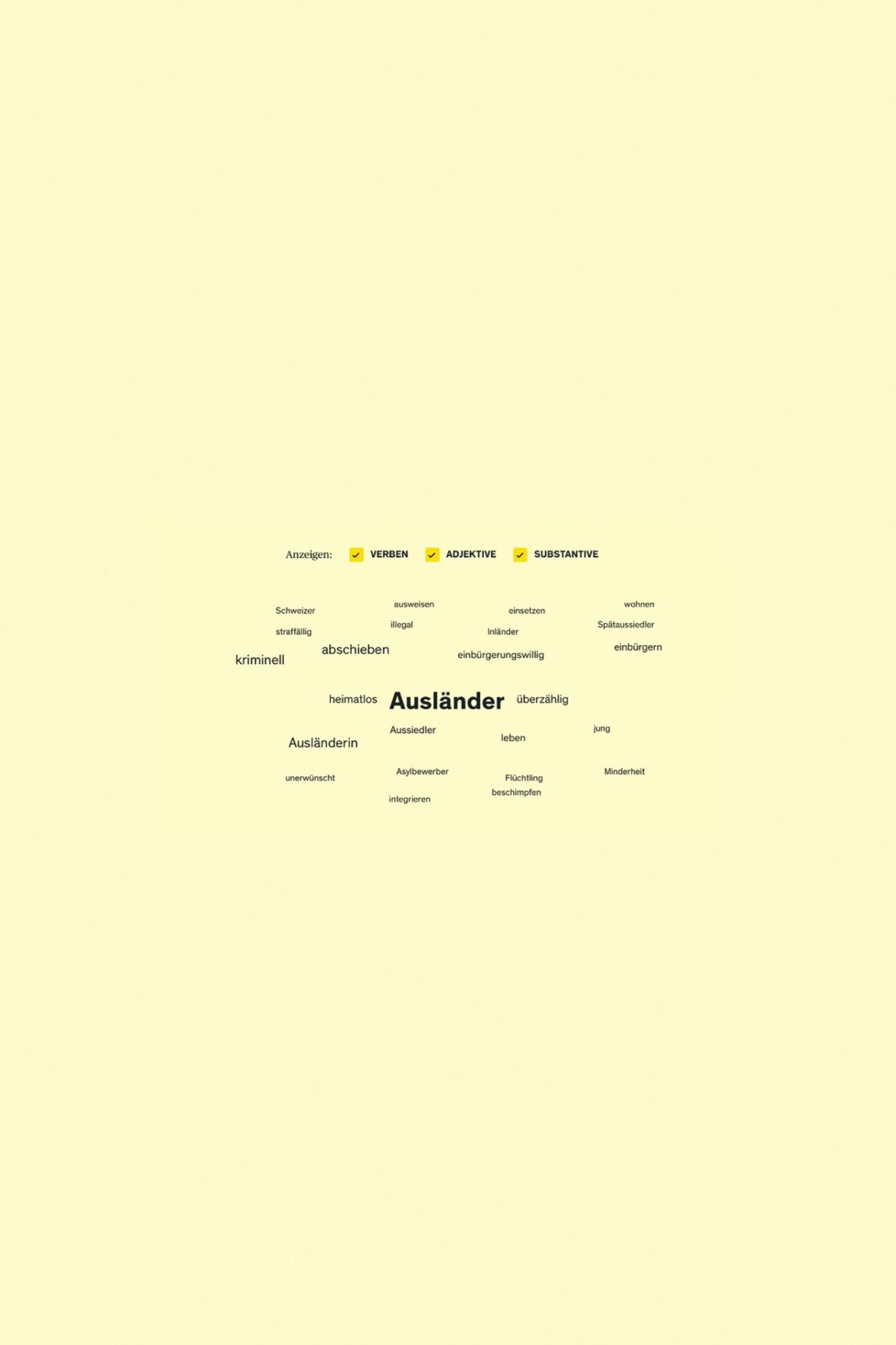

Screenshot von duden.de/rechtschreibung/Auslaender

Wieso fühle ich mich zuhause?

Als eine Person mit Migrationshintergrund hat mich diese Frage immer sehr stark beschäftigt. Als Kind fühlte ich mich lange nicht zugehörig in meiner Umgebung. Ich war nie wirklich auf der gleichen Welle wie die anderen Kinder, obwohl fast alle, die ich kannte, ebenfalls Migrant*innen waren und sich somit der gleichen Herausforderung stellen mussten. Immer dachte ich, dass ich mich im Land, in dem ich geboren wurde, besser zurechtfinden würde. Ich müsste die anfängliche Sprachbarriere nicht überwinden, hätte eine stärkere Bindung zu meiner Familie und es wäre grundsätzlich einfacher gewesen. Heute denke ich nicht mehr so. Und nun stelle ich mir die Frage wieso? Wieso fühle ich mich hier jetzt wirklich wie zuhause? Oder anders: Wieso fühle ich mich nicht mehr so fehl am Platz?

Auf der Suche nach Antworten fand ich auf der Duden-Website die computergenerierten «Typischen Verbindungen» zum Wort Ausländer*in – wahrscheinlich ein Produkt des Trends, immer mehr Dinge einer KI zu übergeben. Offensichtlich wird es mit vorwiegend negativ behafteten Wörtern assoziiert wie «illegal», «kriminell», «heimatlos». Und tatsächlich fühlte ich mich für eine lange Zeit heimatlos. Ich war Ausländerin und nahm nur halbherzig an den Diskussionen über die nächsten Abstimmungen im Geschichtsunterricht teil, denn ich konnte ja nicht abstimmen. Ein Sprachaustausch in der Romandie konnte nicht einmal in Frage gestellt werden, weil wir zu Hause kein Wort Deutsch sprachen.

Oft kam es mir vor, als wäre ich abgekapselt vom richtigen Leben im Hier und Jetzt. Gleichzeitig realisierte ich jedoch, dass ich – so wie ich damals war – nicht mehr einfach in mein Geburtsland zurückkehren und so tun hätte können, als wäre ich dort aufgewachsen. Aber ich wollte nicht in dieser heimatlosen Bubble leben, zwischen Tür und Angel, irgendwo im Nirgendwo, ohne an einem Ort wirklich dazuzugehören.

Lange nahm ich diese zwei Pole der beiden Länder insbesondere innerhalb der Familientradition wahr, etwa wie man Weihnachten feiert, aber auch an meinem immer weniger bemerkbaren Akzent, an der Distanz zu meiner Familie, an der Angst, irgendwann einen Freund zu haben, der vielleicht nicht meine Muttersprache spricht – ja, dass sich unsere Denkweisen zu stark gegenseitig abstossen würden und nicht vereinbar wären. Über die Jahre wurde die magnetische Anziehung der beiden Pole immer schwächer, bis sie heute fast keine Kraft mehr auf mein Leben und meine Betrachtung ausüben. Es war ein langer und schwieriger Prozess, sich mit diesem Zwiespalt, diesem Zerren von beiden Seiten abzufinden, sich von Gedanken und Ängsten loszulösen.

Das Gefühl, Ausländer*in zu sein

Doch jede*r Migrant*in wird wahrscheinlich eine andere Geschichte zu erzählen haben und nicht jede*r wird – plump gesagt – so einfach mit dieser Situation umgehen können. Mir brennt die Frage unter den Fingernägeln, was einem Menschen das Gefühl gibt, ausländisch zu sein. Womöglich, weil man unfreiwillig in ein anderes Land emigrieren musste oder Asyl sucht aufgrund politischer oder wirtschaftlicher Zustände im eigenen Land? Oder weil die bessere Hälfte ein gutes Jobangebot erhalten hat? Womöglich hat man eine bestimmte Haut- oder Haarfarbe und fällt deshalb visuell auf, oder man kann die Sprache des Landes nicht (so gut) und findet nur schwierig einen Anschluss in der lokalen Bevölkerung. Vielleicht sind es doch die Gewohnheiten, das Temperament oder die Traditionen, die mitgebracht wurden und weiterhin präsent sind, oder es ist der Fakt, dass alle geliebten Menschen in der Heimat geblieben sind. Von Bedeutung ist sicherlich auch die Zeit, die man bereits im Ausland verbracht hat, und wie man sich an das Leben im eigenen oder in einem fremden Land gewöhnt hat oder eben nicht. Ich glaube, es sind all diese Sachen, die zusammenkommen, das Gefühl, sich ausländisch zu fühlen, aufbauen, es mit verschieden grossen Bedeutungen und Anteilen füttern.

Jemand hat letztens zu mir gesagt, es sei doch so schön, wenn man ein Schweizerdeutsch aus einem Mix an unterschiedlichen Dialekten rede, weil die Sprache wie eine Biografie eines Menschen sei und eine Geschichte erzähle: wo die Person aufgewachsen ist, wo sie gelebt hat, mit wem sie ihre Zeit verbracht hat. Jede*r von uns kennt doch diese paar Wörter, die man von Freund*innen oder auch von einem bestimmten Ort in seinen Wortschatz aufgenommen hat, die man angefangen hat, zu benutzen, und danach mit der Zeit vielleicht wieder vergessen hat. Ich denke, dieses Mitnehmen von Dingen, von Wörtern von da und dort, verteilt über Raum und Zeit, widerspiegelt in den meisten Fällen auch sehr gut das Leben als Ausländer*in. Man nimmt eine Komponente nach der anderen auf in das eigene Sein, in die Sprache und Gewohnheiten. Man wird durch die Politik eines Landes, die Menschen und ihre Lebensweisen, die Gerichte und sozialen Strukturen beeinflusst. Es mischen sich alte und neue Schichten miteinander, sie werden immer weniger unterscheidbar und wenn man das zulässt, entsteht eine neue Mixtur, die einzigartig und einmalig ist.

Alles eine Frage der Perspektive?

An diesem Punkt muss ich ehrlich gestehen, dass diese Vorstellung und der Weg, den ich selber hinter mir habe, im Rückblick romantisiert sind und es ganz klar auch andere gibt. Nicht jede*r wird sich im Ausland hundertprozentig wohlfühlen oder sich mit den Inländer*innen gut verstehen oder die Organisation des Landes gut finden oder die Sprache perfekt beherrschen. Aber ich denke, solange man sich die Mühe macht, zu adaptieren, und das, was man in einem anderen Land antrifft, mit Respekt behandelt, hat man eine gute Chance, sich irgendwann auch zugehörig zu fühlen.

Am Ende ist wohl alles eine Frage der Perspektive. Auch ob man sich als Ausländer*in fühlt oder nicht. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass sich meine Perspektive über die Jahre sehr stark verändert hat. Dadurch, dass ich mich in Vereinen und Gruppenaktivitäten engagiert habe, einen Freundeskreis aufbauen konnte, kenne ich die Traditionen und Verhaltensweisen viel besser und fühle mich nicht mehr komplett fehl am Platz. Aber auch wenn dem so ist, ist meine eigene Geschichte noch immer durchflochten von den Traditionen beider Kulturen, meiner eigenen Persönlichkeit, die sich irgendwo im Raum dazwischen entwickelt hat, und den Menschen, denen ich auf meinem Weg begegnet bin. Aber ich fühle mich nicht mehr heimatlos, denn ich weiss jetzt, dass es nicht das Wichtigste ist, sich einem spezifischen Land zugehörig zu fühlen, sondern sich mit lieben Menschen zu umgeben und das im Leben tun zu können, was mir am meisten am Herzen liegt.

Joanna Wesniuk, 23,

hängt am letzten Haar im Architekturstudium und findet immer x Beschäftigungen neben dem Praktikum, um noch weniger Zeit zu haben.